投稿日:2024.06.24 最終更新日:2024.06.24

若手・中堅層人員比率

~次世代を担う人材不足の傾向と対策~

少子高齢化という社会背景のもと、自社の将来を担う若手・中堅層の厚みに悩みを持つ企業が増えています。年齢構成における多様性は、人材の「量」の観点だけでなく、同質化を排する「質」の観点からも、企業基盤や競争優位性の強化に繋がる要素として捉えられることがあります。

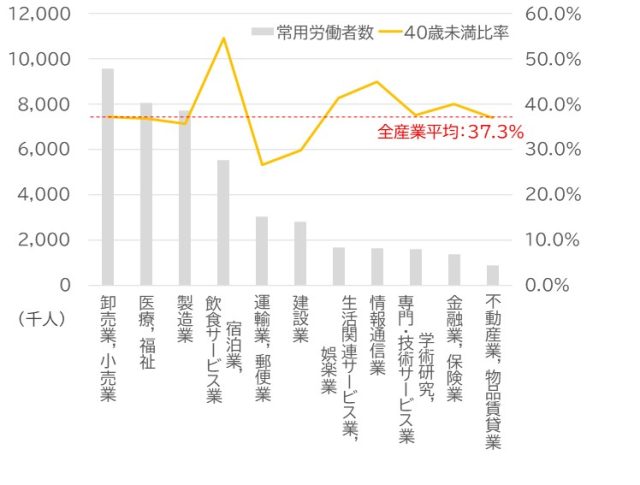

図表1は、各産業の常用労働者数における「40歳未満比率」を折れ線グラフで示しています。これにより、若手・中堅層の比率の大小を見ることができます。全産業の40歳未満比率の平均は37.3%ですが、業種別に比率の傾向は異なります。

出典:厚生労働省「雇用動向調査 上半期結果表 2023年1~6月期」をもとに作成

注1)40歳未満比率=39歳までの常用労働者÷総常用労働者数×100 として算出

注2)常用労働者数: 雇用期間を定めず雇用されている労働者をいう。日雇労働者や季節労働者など雇用期間に定めのある労働者のほか、雇用期間に定めがあって契約期間を更新している労働者は除く。

注3)業種は抜粋

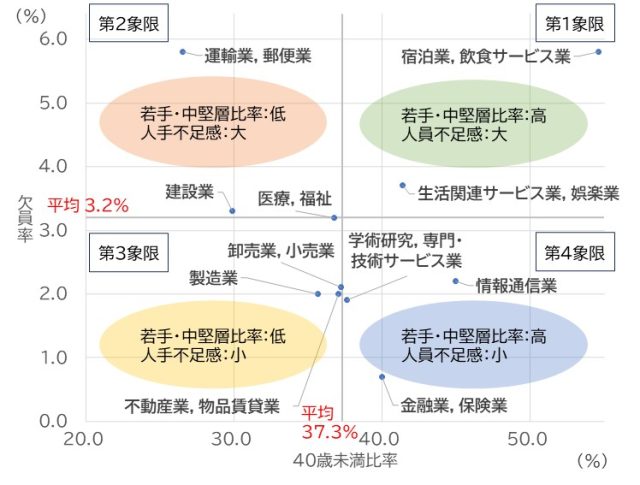

図表2は、40歳未満比率に加えて「欠員率」を軸に置き、4象限に分けて業種をプロットしています。欠員率とは、常用労働者に対する未充足求人の割合です。つまり、各業界の人手不足感を割合で示したものと言えます。欠員率の数値が高いほど人手不足感が強いことを示します。各象限による傾向ともに必要な施策を解説します。

出典:厚生労働省「雇用動向調査 上半期結果表 2023年1~6月期」、「労働経済動向調査 令和5年11月調査」をもとに作成

注1)欠員率=未充足求人数÷常用労働者数×100

注2)業種は抜粋

第1象限について

代表的な業種として「宿泊業・飲食サービス業」と「生活関連サービス業・娯楽業」があげられます。40歳未満比率が高いものの人手不足感は大きいのが特徴です。人の出入りが激しく、常時採用活動を行っている企業が多いことが窺えます。離職率の低下を図る施策に加えて、外国人や中高年の活用なども必要となります。

第2象限について

代表的な業種として「運輸業・郵便業」と「建設業」「医療・福祉」があげられます。若手・中堅層が少なく、かつ、全体的な人手不足にも悩まされている業界です。2024年問題に直面している産業が集まっています。欠員率にフォーカスすると、運輸業・郵便業と建設業との間には大きな違いがあり、人手不足感は運輸業・郵便業の方がより深刻です。生産性を高めるためにDXを推進する人材の獲得や育成、それに伴う人員の新陳代謝が求められます。

第3象限について

代表的な業種として「卸売業・小売業」と「製造業」があげられます。若手・中堅層の比率が低い業界が集まっていますが、人手不足感が比較的少ないのが特徴です。従業員規模が大きく、年齢構成の歪さに多くの企業が問題を抱えています。シニア層の活用が事業運営の継続可否に直結するため、定年延長を含めて適正な役割付与と処遇による高齢者の戦力化が必須です。

第4象限について

代表的な業種として「情報通信業」や「金融業・保険業」があげられます。若手・中堅層の比率が高く、かつ、人手不足感も比較的少ない分類です。現時点では最もバランスが良いと言えますが、今後も継続的に年齢構成を維持していくための取組みが必要です。人材獲得競争が活発な業界ですが、常に処遇の適正化を図る必要があるとともに、従業員のモチベーションを上げる施策も求められます。

今後しばらくはどの業界においても、従業員の平均年齢が上がっていく傾向が続きます。各社におかれては、「若手・中堅層」と呼ばれる年齢層が「50歳未満」となる未来を想定しておく必要があります。想定される未来からバックキャストで現在どういった施策が必要であるか考えてみることも、今後の事業展開において意味のある検討となるでしょう。

以上